인문학의 주제, 역사 16 / 09 / 2021 - 주경식 엮음

※참고도서

☞1. 새뮤얼 노아 크레이머, 역사는 수메르에서 시작되었다, 박성식옮김(서울: 가람기획, 2020)

인류 역사상 최초의 학교는 어디에 있었을까?

인류 최초의 의학, 법학, 농업 체계는 누가 만들었을까?

역사상 최초의 재판 판례는,

그리고 최초의 사랑 노래는 언제 어디에서 찾아볼 수 있을까?

그 답은 모두 수메르 문명의 기록 속에 담겨 있다.

수메르 문명은 지금으로부터 무려 5,000여 년 전인 기원전 3000년경부터

메소포타미아 지역에서 찬란한 문화를 꽃피웠던 고대 문명이다.

수메르인들은 고유의 쐐기문자 체계를 정립하고

이를 통해 자신들의 이야기를 점토판에 꼼꼼히 기록해 두었다.

덕분에 우리는 고고학적 발견과 함께 수메르인들의 삶과 문명의 번영을 살펴볼 수 있다.

☞2. 제카리아 시친, 수메르, 혹은 신들의 고향, 이근영옮김(서울: 도서출판 AK, 2010)

제카리야 시친은 이 책을 통해서 태양계에 12번째 행성이 존재하고

인간의 문명을 가능하게 했던 신적인 존재 네필림이 그곳에서 지구로 왔다고 주장한다.

수메르 인들이 남긴 유적과 자신의 해박한 지식

그리고 풍부한 상상력을 바탕으로 수메르 문명을 설명한다.

1권은 워밍업이라 생각하면 될 것이다. 수메르의 문명이 어떠했는가에 대한 설명이 주를 이루고 있다.

그리고 문명의 중심에는 수메르의 신들이 있는데 수메르 신의 설명과 함께

계보를 자세하고 알기 쉽게 설명하고 있다.

후반부로 넘어가면서 시친의 독특한 이론이 전개되기 시작한다.

수메르인들이 남긴 인장들을 통해서 지구라트의 용도가

사실은 우주선 발사대였으며 신들을 묘사하고 있는 조각상들을 세심하게 살펴보면서

우주복을 입고 있는 비행사라고 주장한다.

그리고 수메르어를 해석해 가면서 우주선 발사와 관련된 용어를 이끌어 내고 있으며

성서에서도 이해하기 힘든 부분에 이를 접목시켜서 해석하면 의문들이 풀린다고 주장하고 있다.

☞3. 주동주, 수메르문명과 역사(서울: 범우, 2020)

수메르인들은 인류에게 대단히 중요한 최초의 것들을 가져다 준 까만머리 민족이다.

역사는 문자와 함께 시작했는데, 문자 기록은 수메르로부터 시작되었다.

수메르인들은 최초의 문자와 함께

최초의 도시, 최초의 의회, 최초의 학교, 최초의 교회 등을 인류에게 선물해준 민족이다.

인문학은 인간의 삶, 인간의 생각(사고, 思考), 또는 인간다움 등

인간의 근원문제에 관해 탐구하는 학문이라 할 수 있다.

그러므로 인문학은 인간의 본질에 대해 사변적, 비판적, 그리고 분석적으로 접근해서

인간 본질의 정수를 다루고 성찰하는 것을 목표로 한다.

때로 인문학은 인문과학(人文 科學)의 줄임 말로 사용되기도 하는데,

이때 인문과학에서 다루는 분야는 바로 “문사철”, 문학, 역사, 철학이다.

이러한 분야들을 통하여 인간됨, 인간본질의 정수,

인간을 둘러싸고 있는 인간의 근원문제 등에 탐구하는 것이다.

오늘날 인문학의 범주안에 들어와 있는 학문들은,

중세시대 대학의 태동기에는 ‘Art Liberalis’라 고 불리었다.

번역하면 “자유(혹은 순수)와 기술”이라는 의미라고 할 수 있다.

여기서 ‘Arts’는 여 러가지 해석이 가능한데, ‘기술’, ‘학문’, ‘지식’이라는 의미가 있다.

이 명칭은 오늘날에도 많은 대학교의 인문대학을 뜻하는 영어 명칭인

‘리버럴 아츠(Liberal Arts)’로 사용되는 것을 볼 수 있다.

오늘날 ‘인문학’으로 불리우는 ‘휴머니티스(Humanities)’는

르네상스 시기 이후 인문주의자들 사이에서 새롭게 재 발굴된

라틴어 ‘휴마니타스(Humanitas)’에서 유래했다.

이 ‘휴마니타스’는 고대 로마의 지성인인 키케로가

수사학에서 연설자가 갖춰야 할 인간의 덕목으로 생각했던 것,

즉 로마 시민의 교양지식을 의미하는 단어였다.

그런데 고전으로 돌아가자는 운동이었던 르네상 스 시기의 인문주의자들이

이 ‘휴마니타스(Humanitas)’를 가져와 인문주의자들의 교양과

인간 됨의 덕목을 강조하는 의미로 사용하면서 자연스럽게

‘휴머니티스(Humanities)’는 인문학을 상징하는 단어로 자리매김 된 것이다.

인문학은 인간 본질의 정수를 성찰할 수 있는 문학, 역사, 철학이 주된 탐구영역인데,

이번 탐구의 주제는 인류 초기 문명의 역사를 통해 인간됨의 본질을 성찰하고자 한다.

인류역사의 시작 수메르 문명과 인문학

흔히들 인류의 최초 4 대문명을 메소포타미아 문명, 이집트 문명, 인더스 문명, 황하 문명으로 꼽 는다.

모든 인류 문명의 발생지에는 공통적으로 강이나 하수를 끼고 출발했던 것을 알 수 있다.

그것은 인류가 수렵 채취 생활에서 농사를 짓는 경작문화로 발전하면서 발생한 자연스러운 현상 이었다.

브레이드 우드(R. J. Braidwood)와 하우(B. Howe)는 그들이 공저한 책

<이라크 쿠르드 지역의 선사시대 연구>에서,

“농업은 현생인류가 초기에 원시적인 문명을 열었던 근동 지역에서 시작 되었으며,

발생학적 연구가 고고학적 발견을 뒷바침하고 있다”고 주장한다.

학자들은 방사성 탄소 연대 측정법과 식물에 대한 발생학적 연구를 통해

인류가 맨처음 재배한 농산물이 보리와 밀이었다는 데 의견을 일치하고 있다.

인류의 4 대문명

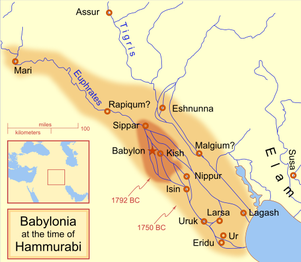

⚫ 메소포타미아 문명(BC 3700?-BC 2000) – 티그리스강, 유프라테스강 유역

: 수메르 문명(BC3700-BC 2000) – 수메르어

▷▷ 구 바벨론 문명(BC 1895 – BC 1595) – 아카드어, 수메르어, 아람어

▷▷앗시리아 문명(BC 934- BC 609) – 아카드어, 아람어

▷▷신 바벨론 문명(BC 627- BC539) – 아카드어, 아람어

▷▷페르시아 문명(BC 550- BC 330) – 아람어

⚫ 이집트 문명(BC 3200 – BC332 ) – 나일강 유역

⚫ 인더스 문명(BC 2500 - 1500) - 갠지스강 유역

⚫ 황하 문명(BC 2000 - 1600)

인류의 초기 4 대 문명가운데 가장 오래된 문명은

티그리스강과 유프라테스강을 사이에 두고 발달한 메소포타미아 문명이다.

현재 이라크 국토의 중심부를 비스듬히 흐르고 있는 두개의 큰강

티그리스강과 유프라테스강 사이의 쐐기처럼 좁고 긴 땅덩어리를

그리스인들은 ‘메소포타미아’ 라 불렀다.

메소(Meso)는 '사이' 포타모스(Potamos)는 '강'이라는 뜻이다.

그러므로 ‘메소포타미아’는 두 강 줄기 사이에 있는 지역을 지칭한 것이다.

고대로부터 ‘메소포타미아(강 사이의 땅)’라고 불리운 이 지역에 대부분 도시와 인구가 밀집되어 있었다.

미국이 이라크를 공격하여 치열하게 전투가 벌어졌던 곳도 바로 이 메소포타미아 지역이다.

메소포타미아는 그 당시 중동의 비옥하고 기름진 천혜의 땅이었다.

에덴동산도 이 지역에 있었다.

이 티그리스강과 유프라테스강은 성서의 에덴이 위치하고 있는 지역이다(창 2 장 10-14).

재미있게도 창세기 2장에 등장하는 에덴의 위치는

정확히 인류의 최초 문명이 시작된 메소포타미아 문명의 발생지인 것을 알 수 있다.

이곳에서 인류 최고(最古)의 문명인 ‘수메르 문명’이 일어났고

이집트 인도 중국과 함께 고대 최초 문명의 발생지가 되었다.

이스라엘의 조상 아브라함의 고향 우르(Ur)도 메소포타미아 남부지역에 있었다.

우르는 오늘날 뉴스에 자주 언급되는 바스라와 나시리아 근처에 있었다.

이외에 메소포타 미아 지역의 새로운 도시들은 성서에 자주 등장하는 것을 볼 수 있다

(나중에 뒤에서 다시 자세히 살펴보기로 하자).

베일을 드러낸 수메르 문명

수메르의 도시국가들은 선사시대의 우바이드기와 우루크기에 성장하기 시작하였다.

기원전 29세기경 초기 왕조 시대부터 역사적 기록들이 드물게 발견되기 시작하여,

기원전 26세기경 라가시 시대부터는 많은 자료들이 발견되고 있다.

고대 수메르는 기원전 24세기에 아카드 제국이 들어서면서 막을 내린다.

이후 구티인 지배 시기를 지나,

기원전 22세기 우르 제3왕조가 건설되면서 수메르 부흥기를 맞았다가,

기원전 20세기경에 아모리인이 침입한다.

아모리인의 이신 왕조는 기원전 1730년, 메소포타미아가 바빌로니아 지배하에 들어갈 때까지 유지된다.

유럽인들은 오랫동안 자신들의 문명이 그리스와 로마 문명의 산실이라고 믿어왔다.

그러나 그리 스 철학자들과 역사가들은 자신들의 문명이 ‘보다 앞선 기원’에서 유래된 것이라고 스스로 말해 왔다.

그리스 문명에 앞선 다른 문명이 있었다는 것이다.

그리스 역사가 헤로도투스는 기원전 440 년경 신 바벨론을 방문하고 나서

그의 <역사>에 바벨론을 이렇게 기록하고 있다.

“그 도시는 넒은 평지에 서 있었는데 정사각형이었고

한 쪽이 120 펄롱(1 펄롱은 약 200m)이었으므로 주위 4 방의 길이는 480 펄롱이었다.

그 크기가 이러했는데 이에 비교할 만한 도시는 없었다.”

그리스문명보다 몇세기나 앞선 신 바벨론 문명(BC 5-6 세기)이 있었던 것이다.

그런데 이 바벨론 문명보다 2000년이나 앞선 수메르 문명이 역사안에 존재하고 있었다.

19세기 초반까지만 해도 수메르 문명은 잘 알려지지 않았다.

잊혀 졌던 고대 문명들이 모습을 드러내기 시작한 것은 유럽인들의 제국주의적 침략 때문이다.

물론 이전에도 중동지방을 여행하던 유럽인들이 신기한 고대유물을 수집해서 유럽으로 가져오기도 했고,

이것이 성서에 나오는 고대 제국들과 연관이 있지 않을까 하는 연구를 한 학자들도 있었다.

그러나 7 세기 이후 이슬람교 세력이 중동에서 강성했던 시기에는

접근하기 힘든 땅이 되어 별 다른 연구가 진척되지 않았다.

그러다가 중동지역의 고대문화에 대한 연구가 본격적으로 시작되게 된 것은,

1798 년 프랑스의 나폴레옹이 영국의 세력을 견제하기 위해 이집트를 침공하면서 시작되었다.

아이러니하게도, 나 폴레옹은 5 만명의 군대를 이끌고 이집트를 침공할 때

167 명의 학자들을 대동하고 가서 이집트에 대한 각종연구를 수행하게 했다.

이 때 로제타 석(Rosetta Stone)이 발견되었고,

1822년 장 프랑수아 샹폴리옹(Jean-Francois Champolion)이 해독하면서

잊혀 졌던 고대 중동 역사의 발굴 이 본격적으로 시작되었다.

당시 기독교 문명의 서양학자들은 고대 중동지역 발굴들을 성서에 나오는 지명과 기록들을

역사적으로 증명하는데 집중했고, 수메르에 대해서는 전혀 알지 못했다.

수메르는 성서에 전혀 기록되어 있지 않았기 때문이다.

그런데 후에 앗시리아 유적지에서 발굴된 점토판에는

아카드어 (Akkadian)와 전혀 다른 형태의 언어가 나란히 기록되어 있는 것이 많았다.

초기의 학자들은 이 언어의 정체를 이해하지 못했지만,

1860 대에 들어서 독일인 쥴 오페르트(Jules Oppert)는 ‘수메르’인 들의 언어라고 추정했다.

수메르 쐐기문자(설형문자) 뒤에 나란히 기록되어 등장하는 아카드의 위대한 왕 사르곤(Sargon)이

자신을 ‘아카드와 수메르의 왕’이라고 호칭한데서 착안한 것 이다.

그 이후 A.H. 레야드(A.H Layard), 빅터 플라스(Victor Place)등에 의해

니네베, 코르사바드, 아슈르, 바빌론, 님루드등 여러지역에서 발굴작업이 계속되면서

25,000 장의 점토판을 발굴했는데

아시리아의 서기관들이 ‘고대의 기록들을 모사한 것’이라는 문구가 적혀 있었다.

23 번째 점토판에는 ‘23 번째 점토판: 수메르의 언어는 변하지 않았다’ 라는 문구도 적혀 있었다.

그 후 발굴작업이 계속되면서 오페르트가 추정한 수메르인들의 유적들이 대거 발굴되었고,

그들의 쐐 기문자가 해독되기 시작했다.

이로써 마침내 이 수메르인들이 앗시리아나 바빌로니아 보다도

몇 세기나 앞서서 인류 최초의 문명을 건설하였던 민족인 것이 증명되었다.

문자의 발견과 역사 수메르 문자가 해독되고 수메르 문명이

아카드(바빌로니아- 앗시리아) 문명의 근원이라는 사실이 증명되면서

남부 메소포타미아에 대한 고고학적 발굴도 광범위하게 펼쳐졌다.

고대 수메르지역 의 발굴을 통해 수메르 문명이 얼마나 거대하고 오래되었는지

그리고 그 후 발생된 메소포타미아 문명의 원천이었는지 계속 증명되고 있다.

세계의 많은 박물관에는 앗시리아와 바벨론의 유적들에서 발굴된 많은 유물들이 전시되어 있다.

유적지에 가져온 고대의 성문, 날개달린 사자, 온갖 종류의 부조 석상,

마차, 생활용품, 인물상, 보석, 그리고 기타 유물들을 볼 수 있다.

그러나 그 중에서도 가장 귀한 보물은 그들이 남긴 기록 이라고 할 수 있다.

앗시리아와 신 구 바벨론을 역사적, 문화적, 종교적으로 묶고 있는

공통의 언어는 바로 아카드어 (Akkadian)이다.

아카드어는 히브리어, 아람어, 페니키아어, 가나안어와 비슷하긴 하지만

그것들 보다 최소한 이천년 이상은 앞선 언어이다.

그러나 앗시리아인들과 바벨론인들은 결코 그들의 언어인 아카드 문자를 그들 스스로 만들었다고 주장하지 않는다.

그들이 남긴 많은 점토판에는 아카드어가 보다 ‘앞선 원전’을 복사한 것이라고 주석하는 경우가 많이 있다.

앗시리아인들과 바벨론인들이 말하는 ‘앞선 원전’은 바로 수메르 문자인 것이다.

아카드어 점토판에서 발견된 기록에 의하면 ‘수메르인’이란 말은

아카드 사람들이 메소포타미아 남부지역에 사는 사람들을 부르는 말이었다.

수메르인들은 자신들을 “웅 상기가(ùĝ saĝ gíg-ga, 음성학적으로 uŋ saŋ giga)”라 불렀고

그 의미는 “검은 머리 사람들”이라는 뜻이다.

그리고 그들 의 땅은 키엔기르(Ki-en-ĝir) “고귀한 사람들의 땅”이라고 불렀다.

그들이 남긴 점토판 중에 ‘수메르어를 모르는 서기관이라니, 도대체 그는 어떤 서기관인가?’

하는 기록이 있는데, 이를 미루어 볼 때 수메르인들은

그 당시 주위의 여러 민족들 가운데 압도적인 문화적 우위를 누렸던 민족임을 알 수 있다.

여기서 우리가 생각해야 할 중요한 것은 바로 문자의 발명이다.

문자가 발명되고 이것을 문자로 기록할 수 있었기 때문에

후대 사람들이 당시 그들의 문화와 생활 그리고 역사적 사건들을 알 수 있게 되었다.

문자가 없었다면 그것을 기록으로 남길 수도 없었을 것이고

후대인들은 문자가 없던 시절의 역사를 알 수 없기 때문에

문자의 발명이야 말로 고대문명을 이해할 수 있는 가장 좋은 자료라고 할 수 있다.

문자의 발전과정을 본다면 인류가 처음부터 문자를 사용한 것은 아니다.

인류가 경작문화 생활을 통해 어느 정도 규모의 군락이 형성되기 시작하였고, 잉여 농산물이 늘어났다.

그리고 잉여농산 물이 늘어나자 이를 보관, 정리, 교역을 하게 되면서

기록과 의사소통 그리고 계약등의 필요에 의해 문자가 발명되기 시작된 것이라는 것이 일반적인 견해이다.

고고학적 발굴에 기인해 확인되는 사실에 의하면, 문자는

대상물의 형체나 행위를 연상할 수 있는 단순한 그림, 회화문(繪畵文, picture-writing)으로 부터

점진적으로 발달해 온 것을 알 수 있다.

회화문은 선사 시대 유적에서 발견될 뿐만 아니라,

현대에도 아메리카 인디언, 시베리아 원주민, 아프리카 토인등

아직 문자가 없는 여러 민족들이 사용하는 실례들을 볼 수 있다.

이 회화문은 점차 대상물의 형체나 행위를 파악할 수 있는 상형도형과 의미를 담고 있는 표의도형등으로 구분 된다.

상형도형은 ‘상형문자(象形文字, pictograph/pictogram)’라 부르고, 표의도형은 ‘표의문 자’(表意文字, ideograph/ideogram)’라고 부른다

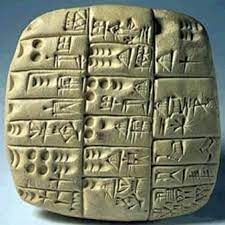

수메르문자는 쐐기문자(설형문자)로 불리는데 인류 최초의 문자로 인정되고 있다.

기원전 3천년 무렵까지는 초기 수메르어 문자는 사물을 간략히 그려 넣은 그림기호에서 출발했으나

이후 그림문자들은 보다 간략하게 정리되면서 점토에 쐐기 모양의 철필을 사용하여 새긴 설형문자로 발전하였다.

쐐기문자는 보통 점토판에 갈대로 만든 철필로 기록하였고, 그늘에서 말리거나, 불에 구워

단단하게 만들어 오랫동안 보관했다. 심지어 기둥, 원주등에도 기록하였으며

당시 구전으로 내려오던 문학적 창작물을 새길 정도로 충분한 감각과 유연성으로 발전하였다.

이렇게 만들어진 점토판은 몇 천년동안 보관되어 후대 인류가 당시의 역사를 이해하는데 큰 도움이 되고 있다.

세상을 바꾼 발명품 쐐기문자

https://www.youtube.com/watch?v=DsHRWgmhhXM

수메르 문명과 인류의 역사

수메르인들은 메소포타미아 지역을 중심으로 여러 곳에 정착하여 살면서 도시문명을 건설하였다.

그리고 그들이 남긴 문명과 문화유산은 그 후 인류사의 발전에 지대한 공헌을 했다.

수메르 인들의 문자, 기술, 종교, 법전, 건축등 그들의 생활양식은 그들 주변의 많은 민족들에게

하나의 문화의 보편양식으로 자리잡았고, 수메르의 뒤를 이어 세워진

아카드, 바벨론, 앗시리아, 히타이 트등 후대의 여러 민족들의 문명양식에 큰 영향을 끼친 것이다.

이것은 오늘날 코카콜라와 맥도날드 햄버거등으로 상징되는 미국문화가 전세계의 문화에 영향을 끼치듯이,

인류문명의 초기단계 에서 수메르 문명은 고대 중동지역의 보편문화로 상징되었던 것이다.

수메르인들은 유프라테스강 지역에 정착하여 도시를 건설하고 농사를 짓기 시작했다.

홍수를 막기위해 강변을 따라 둑을 쌓았고 당시에 벌써 운하와 도량을 파서 물길을 만들어 사용했다.

이러한 대규모 치수, 관개사업을 통해 자연을 인간의 이익에 맞게 조정하고 이용하는 방법을

인류에게 최초로 가르쳐준 사람들이 바로 수메르인들이다.

한 점토판에서 나온 사실은 수메르인들이 최초로 맥주를 빚어 마신 민족인 것을 보여준다.

“즐거운 건 맥주이고, 괴로운 건 나그넷길”

이것은 수메르인의 한 점토판에서 해독한 속담인데, 위의 내용을 미루어 볼 때

당시 인류가 먹었던 주된 농작물이었던 밀과 보리를 빚어 맥주를 만들어 마신 것을 알 수 있다.

수메르인들은 보리를 주식으로 해서 빵을 만들고, 보수도 거의 보리로 지급했으며,

보리로 맥주를 만들어 마시는 것을 즐겨했다.

그리고 이것은 농경기술이 발달하여 주된 곡식의 잉여농산물이 가능해진 것을 보여주 고 있으며

이것이 결국 도시와 문명생활이 본격화되는 데 기반이 된 것이다.

그들은 진흙을 햇볕에 말리거나 불에 구워서 말린 벽돌로 집을 짓고 건축물을 쌓아 올렸다.

도시의 중앙에는 신을 모시는 커다란 신전을 지었고,

이러한 신전 양식과 건축기술은 후대의 아카드, 앗시리아, 바벨론 문명에도 큰 영향을 주었다.

뿐만 아니라, 수메르의 도시들에는 반듯한 수로가 있었으며,

그 당시 벌써 구운 토기를 이용하여

하수도 시설과 상수도 시설을 설치하여 엄청나게 발달된 도시형태를 이루고 있었다.

도시생활이 시작되면서 사회제도와 관료제도, 법률등의 제정이 필요했으며,

이러한 제도와 법률 등은 문자의 기록을 통해 후대에 전수되어 여러 다른 민족들로부터 차용되었다.

인간이 도시생활을 하게 되면서 자연스럽게 사회가 형성되었고 질서를 유지하는 법이 필요하게 되었다.

오래전에는 구 바벨론시대의 함무라비 법전이 인류최초의 법전으로 알려졌지만,

니푸르(Nippur) 지역에서 발견된 수메르 점토판을 통해

인류 최고 오래된 법전으로 BC2100 년전 우르남무 수메르왕이

반포한 ‘우르남무 법전’이 인류 최초의 법전인 것이 증명되었다.

이 법률의 단편적인 몇 구절만 인용해 보자

⚫ 살인을 한 사람은 죽임을 당한다. ⚫ 강도 짓을 한자는 죽임을 당한다.

⚫ 유괴를 한 자는 감옥에 가두고 15 세겔의 은을 내야한다.

⚫ 남자가 그의 첫 아내와 이혼하면 1 미나의 은을 지불해야 한다.

위의 법률은 350 년 후인 BC1750 년 경 제정된 구 바벨로니아의 함무라비 법전에 큰 영향을 끼친 것으로 보여진다.

함무라비 법전은 “눈에는 눈, 이에는 이” 동해 보복법으로 유명한데

이미 수메르 의 ‘우르남무 법전’에 그대로 들어있는 것을 볼 수 있다. (돈많은 상층부 사람들)

그리고 무엇보다도 수메르인들의 종교와 신들은 주위 민족들에게도 커다란 영향을 끼쳤다.

후대의 앗시리아와 바벨론 제국의 신들은 수메르 신들을 그대로 받아들여 이름만 바꾼 것들이 많은 것을 볼 수 있다.

수메르인들의 종교의식이나, 기도문등은 후대의 제국들에게 차용되었고,

먼 훗날 유대인들의 종교에도 반영되었다. 뿐만 아니라, 당시 신전의 원형인 지구라트 모양은

앗시리아, 바벨론 제국의 지구라트와 신전들의 모양에 영향을 준 것을 알 수 있다.

이외에도 현재에도 사용되고 있는 천문학이나 12진법, 60진법등 모두 수메르 문명으로부터 발달된 것들이다.

이러한 이유로 수메르 문명에 대한 미스터리 논쟁이 불거지기도 한다.

새무얼 노아 크레이머가 지은 <역사는 수메르에서 시작되었다>를 읽어보면

그동안 수메르 점토판을 해독하여 발견한 인류최초의 39 가지 스토리가 논의되고 있다.

이 때 이미 학교가 있었고, 선생에게 주는 촌지 이야기가 실려있는 것을 통해

인간사의 스토리는 오천년 전이나 지금이나 크게 다르지 않다는 생각을 하게 된다.

이외에도 점토판의 해독에서 나온 재미있고 흥미로운 이야기 들이 많이 있지만 다음 시간에 살펴볼 기회가 있을 것이다.

수메르 문명과 성서 구약성서가 기록되기 시작한 것은 BC 587년 이후이다.

이것은 보수와 진보를 막라하고 정통 기독교 성서학자들이 모두 동의하고 있는 부분이다.

그들이 구약성서를 기록해야 할 필요성을 깨달은 것은,

BC 587 년 남유다 마저 신 바벨론에게 멸망당한 후 예루살렘 성전은 훼파되고,

많은 인구가 바벨론으로 끌려간 후 바벨론 땅에 살면서

유대민족의 운명을 슬피 울며, 자기성찰의 결과로 삼은 결과였다.

포로로 끌려온 유대인들은 역사를 재서술하고 율법을 재구성하는데 힘을 쏟았다.

그동안 구전으로 내려오던 유다와 이스라엘의 전승과 이야기들을 모아

회당공동체를 설립하고 자손들을 교육하며 후일을 도모했다.

이것이 구전으로 내려오던 전승들이 토라, 느비딤, 케투빔등 구약성서라는 이름으로 바뀌는 시점이었다.

이에 비해 수메르 문명은 무려 2000년 이상이나 앞서서 성서의 모태가 되는 이야기들을 쏟아내고 있는 것을 볼 수 있다.

니푸르(Nippur)에서 발견된 점토판에는 수메르인들이 기록하고 있는 창세기 내용이 나오고 있다.

그것을 “에리두 창세기”라고 부르는데 이 점토판에는

물의 신 엔키는 바다의 신 남무와 출산의 신 닌마를 시켜 진흙으로 사람을 만드는 장면이 묘사되고 있다.

“하나님이 가라사대 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고,..

여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고”(창 1:26-27)

또한 “에리두 창세기”에는 원초적인 혼돈을 나타내는 바다의 여신 티아마트가 어둠에 쌓여있는데

육지의 남신 마르둑이 바다의 여신 티아마트를 잡기 위해 바람을 타고 떠돌고 있다.

이것은 창세기 1 장 2 절을 연상시킨다.

“땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 신은 수면에 운행 하시니라”

물론 창세기의 인간 창조이야기와 완전히 똑같지는 않지만 유대 전승이 영향을 받았 을지는 의문이 다.

노아의 홍수이야기도 수메르 점토판에서 발견된 길가메시 대홍수 이야기와 흡사하다.

이외에도 에덴동산과 비슷한 수메르의 낙원 이야기가 있다.

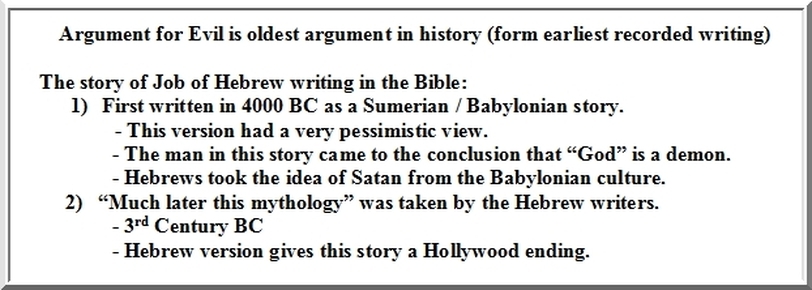

수메르 욥기도 있으며, 바벨탑 이야기도 등장한다.

(지구라트 바벨탑 이야기도 그 실체에 대한 바빌론에서 듣고 보았기에 창세기에 기록할 수 있었다.)

사무엘 크레이머가 소개하는 수메르 욥기의 한부분을 소개한다.

"여기에 이름은 분명히 알 수 없지만,

부유하고, 현명하고, 의롭고, 그리고 최소한 겉으로라도 그렇게 보이는 데,

친구들과 가족들로부터 축복받는 한 사람이 있었다.

어느날 질병과 고통이 그를 엄습한다.

그는 신의 명령을 거부하고 신을 욕했는가? 천만의 말씀!

그는 겸손하게 신 앞에 나아가 눈물과 탄식속에 기도와 탄원으로 자기의 마음을 쏟아내었다.

그 결과 그의 신은 기뻐하며 연민으로 마음이 움직였다.

그리하여 그의 기도를 듣고, 그를 불행으로부터 구제해 주었으며,

그의 고난을 기쁨으로 바꾸어 주었다."

In the poem, Tabu-utul-Bel, age 52,

an official of the city of Nippur,

cries out that he has been afflicted with various pains and injustices

and, asserting his own righteous behavior,

asks why the gods should allow him to suffer so.

There are more significant differences between The Book of Job and the Sumerian work

than there are similarities ... to read Ludlul-Bel-Nimeqi as simply a `rough draft' of Biblical narrative (or to dismiss Job as `derivative')

is to demean the works as well as miss the point of the pieces.

위의 시(詩)에서 니푸르 시(市)의 관리자 타부우툴벨(52세)은

자신이 여러 가지 고통과 불의에 시달렸다고 부르짖으며

자신의 의로운 행동을 주장하며 신들이 왜 그에게 고통을 허락해야 하는지 묻는다.

그래서 욥기와 수메르-욥기 사이에는 유사점보다 더 중요한 차이점이 있다는 것이다.

이 내용만으로 수메르 욥기가 구약성서의 욥기에 영향을 주었다 고 단정적으로 말하기는 어렵다.

하지만 모티브와 이야기 스토리의 전개는 유사하다는 것을 부인할 수 없다.

오래전에는 구약성서에는 수메르가 전혀 등장하지 않는다고 알고 있었지만

점토판을 통해 발견된 것은 창세기에 등장하는 “시날(Shinar)”지명이

바로 남부 메소포타미아의 초기 이름인 것으로 알려졌다.

“시날”은 바로 유대인들이 수메르를 부르는 이름이었다.

“그의 나라는 시날 땅의 바벨과 에렉과 악갓과 갈레에서 시작되었으며”(창 10:10)

“이에 그들이 동방으로 옮기다가 시날 평지를 만나 거기 거류하며”(창 11:2)

그동안 수메르 점토판에서 발견된 수메르 기록들 중에는

성서에 나오는 이야기와 흡사하거나 성서의 이야기를 연상시키는 내용들이 많이 있다.

어떤 것은 그 줄거리와 전개 과정이 비슷하기도 하고,

어떤 것은 전개 과정은 다르나 기본적인 소재가 유사한 것들도 있다.

이러한 사실들로 인하여 성서비평 학자들과 논쟁이 벌어지고 있는 형편이다.

맺음말과 질문

한 때 학자들은 농업혁명이 인류를 풍족하게 만들고 문명의 발달을 가져오게 한 원동력이라고 말해왔다.

수메르 문명의 발달을 포함해 인류의 최초 4대문명의 저변에는 농업혁명이 자리잡고 있음을 부인할 수 없다.

그러나 유발 하라리는 그의 책 <사피엔스>에서 현생 인류인 호모사피엔스가 이렇게 약진할 수 있었던 이유로

농업혁명이 자리하지만, 농업혁명 이야말로 인류 최대의 사기라고 항변한다.

그는 농업혁명이 인간성을 향한 위대한 도약이라고 생각했지만 농업혁명은

실제 전 인류에게 안락한 새시대를 제공하지 못했다는 것이다.

오히려 농부들은 대체로 수렵 채집하는 인류보다 더욱 힘들고 불만스럽게 살아왔고,

오히려 농업혁명은 인구폭발과 소수 엘리트들의 관료체제와 계급문화를 가져오는데 일조했다고 비판한다.

평균적인 농부는 평균적인 수렵 채집인보다 더 열심히 일했지만

그 대가로 더 열악한 식사를 할 수 밖에 없게된 결과를 낳았다면서.

유발 하라리는 농업혁명이야말로 인류 최대의 사기사건이라고

인류가 농경문화로 정착하게 된 것을 강도 높게 비판하고 있다.

현재까지 인류가 발견한 고고학적 증거들을 통해볼 때

인류 최초의 문명은 메소포타미아 지역을 중심으로 발전한 수메르 문명인 것이 밝혀졌다.

그리고 수메르 문명의 기저에는 농경 정착 문화가 자리잡고 있다.

농경문화를 통해 발달한 수메르 문명은 이후 다양한 기술과 제도,

건축, 법률과 종교, 생활양식, 도시문명을 건설해 왔다.

인류는 이러한 수메르 문명을 답습하며 계속 발전해 왔다.

유발 하라리의 논의를 생각해 볼 때 우리는 몇 가지 질문을 던져볼 수 있다.

1. 이러한 인류문명의 발달은 무엇을 말해 주는가?

2. 역사는 인간에게 오는 것인가? 아니면 인간에 의해 오는 것인가?

3. 인문학은 인간을 예견 가능한 존재로 파악하는가?

한곳에 정착하지 않고 평생을 가축과 함께 움직이며 살아가야 하는유목민족에게는 문명을 일으킬 여가가 없다.

정착해서 이룬 농경사회 속에서, 하이어라키를 추구하는 집단적 생활로 변모해감에 따라

문명의 발전을 가져오게 하였다고 본다.

'고대중동 이야기' 카테고리의 다른 글

| [인류역사의 시작] 수메르 문명과 인문학 - 2 (0) | 2021.10.22 |

|---|---|

| [책] 인류최초의 문명, 《역사는 수메르에서 시작되었다》 (0) | 2021.09.15 |

| ▶수메르(Sumer) (0) | 2020.08.30 |