악의 평범성(Banality of evil)

독일의 정치철학자 한나 아렌트의 1963년 저작 《예루살렘의 아이히만》에 나오는 유명한 구절이다. 홀로코스트와 같은 역사 속 악행은, 광신자나 반사회성 인격장애자들이 아니라, 국가에 순응하며 자신들의 행동을 보통이라고 여기게 되는 평범한 사람들에 의해 행해진다고 아렌트는 주장했다.

1. 한나 아렌트(Hannah Arendt)

나치시절, 유대인으로 대학 강단에 서기 위해 기이하고 자유분망한 연애주의자 한나 아렌트, 그녀와 야스퍼스의 관계가 부녀사이처럼 아름다운 것인 반면, 나치에 협력했던 하이데거와 아렌트와의 관계는 씁쓸한 종국을 맞이하게 되었는데….. 1924년 두 사람이 만났을 때 아렌트는 18살 소녀였고 하이데거는 35살 철학 교수였다. 그들의 애정 관계는 4년 만에 끝이 났지만, 2차대전후(戰後) 하이데거가 친(親) 나치 경력으로 수난을 당하게 되자 아렌트는 앞장서서 하이데거의 결백을 주장하고 나섰으며 그의 저작 홍보까지 떠맡았다. (팔은 안으로 굽는다는 말이 맞는지도.....)

1995년 엘츠비에타 에팅거가 쓴 『한나 아렌트, 마르틴 하이데거』는 두 사람의 기이한 관계를 탐구한 책인데, 『교수신문』에 이 책의 서평을 쓴 미주통신원 최영진 씨는 다음과 같이 말한다.

“아렌트는 그의 위선적 태도를 인식하고 있었던 것 같다. 약 1년 동안 불같은 관계를 나누어 왔던 그녀에게 지적 미성숙을 이유로 마르부르그를 떠나도록 종용했을 때, 그녀는 자신이 그곳을 떠나게 된 것은 단지 하이데거가 처하게 될지 모르는 위험을 줄이는 데 불과하다는 것을 알았다. 하이데거는 용케 아렌트의 주소를 알아내어 그녀와 밀회를 즐겼으며, 그녀는 늘 그의 요구대로 따랐다.”

(…………)

1928년 후설이 하이데거에게 정교수직을 물려준 그 해를 전후해서 그들의 관계는 마감됐다. 하이데거에게 새로운 여인이 생긴 것이다. 그는 자신의 새 애인에게 3년 전 아렌트에게 써보낸 싯구들을 반복하면서 새로운 만남을 즐겼다. 아렌트는 하이데거가 후설을 대학에서 내쫓는 서류에 서명함으로써 그의 죽음을 재촉한 ‘잠재적 살인자’라고 생각했다."

하이데거의 제자였으며, 사귀는 사이였다. 하지만 하이데거는 유부남이었다. 이 관계는 그리 길지 못했고 일년 여의 기간 뒤 헤어진다. 이후 독일에서 나치당이 득세하면서, 하이데거는 유대인 제자가 교수가 되는걸 적극적으로 방해하는 등 나치당에 동조하는 움직임을 보인다. 하지만 2차 대전이 끝나고 나치전범을 처리하는 과정에서 전 애인이자 유대인인 아렌트와 동료였던 야스퍼스에게 도움을 청하며, 프랑스 철학자들의 지지로 겨우 구속을 면하고 강의권만 박탈 당한다. 이후 아렌트와 하이데거는 지적인 동료 관계를 회복했으며, 그 후로 아렌트가 죽을 때까지 둘 사이에 편지가 오갔다. 1975년 아렌트가 먼저 죽자 하이데거가 장례식에 참석했다. (강단에 붙어있기 위해 아렌트가 하이데커에게 접근했다는 이야기가 있다.)

2. 아이히만(Karl Adolf Eichmann)

아이히만의 쇼 - 아렌트의 아이히만 분석이 틀렸다. ‘악의 평범성’ 너머를 봐야 한다 .

(한나 아렌트는 아이히만에 속았다 - 이동기 강릉원주대 사학과 교수 한겨레21, 발췌)

먼저, 아이히만은 아렌트가 관찰했던 것과는 반대로 나치 이데올로기에 충실한 반유대주의였다. 그동안 알려지지 않았던 사료와 자료에 기초한 새로운 연구들에 따르면, ‘예루살렘 이전의 아이히만’은 항상 유대인을 독일의 적으로 간주했으며 유대인 절멸을 지지했던 신념에 찬 나치였다.

독일 졸링겐에서 태어나 오스트리아 린츠에서 자란 아이히만은 학교를 중퇴한 뒤 그곳 정유회사의 영업사원으로 일하다 1932년 오스트리아 나치당에 입당했다. 애초 친척의 권유에 따른 입당이었으나, 그는 곧 동료 나치들과 적극적으로 어울리며 핵심 인물이 되었다.

1933년 당이 불법화되자 그는 독일로 들어와 독일 나치당의 친위대에서 군사교육을 받았고 1934년 베를린에 자리잡고 친위대의 보안국에서 경력을 쌓았다. 주목할 점은 그가 린츠에서 독일로 들어온 이유는 무엇보다 ‘운동’에 적극 참여하기 위해서였다는 사실이다.

“유대인 모두 죽였다면 만족했을 것”

그는 친위대 소속 대대장으로 진급하며 2차 세계대전 중에는 제국안전중앙부에서 유대인 수송 책임을 떠맡았다. 그는 유대인 추방과 수송의 전문가로서 단순히 ‘책상물림 가해자’만이 아니었다. 1941년 나치 지도부가 유대인 절멸을 결정했을 때 그는 그 집행을 위임받았다.

그는 아우슈비츠를 비롯한 절멸 수용소와 학살 현장을 답사하고 지도하며 도처에 출몰했다. 다시 말해, 그는 ‘최종 해결’의 발의자나 고안자에 속한 것은 아니었지만 ‘매니저’이자 ‘조직가’로서 ‘유대인 적’을 살해하는 과업을 누구보다 더 능동적이고 효과적이며 목적의식적으로 수행했다.

나치 독일의 패망 뒤, 잠시 미군 수용소에 수감되었던 아이히만은 신분을 숨겨 재판을 피했고 1946년 그곳을 탈출했다. 그는 옛 친위대 동료들과 가톨릭교회 및 아르헨티나 페론 정권의 도움을 받아 리카르도 클레멘트라는 가명으로 1950년 아르헨티나로 도주하는 데 성공했다. 그는 망명지 아르헨티나에서도 계속 나치 잔당과 모임을 가졌고 독일의 청년 세대에게 새로운 반유대주의 독일인의 사명을 부과하고자 했다.

그곳에서 그는 옛 친위대 동료이자 출판업자로 활약하던 빌렘 사센과 인터뷰를 하며 자신의 신념을 드러냈다. 아이히만은 “당신에게 솔직히 말하겠어요. 우리가 1천만 명의 유대인을 모두 죽였다면 만족했을 것이고 우리가 적을 절멸했다고 말할 수 있을 것입니다. 난 일반적인 명령수행자가 아니었어요. 만약 그랬다면 난 그저 얼간이에 불과한 거죠. 난 함께 생각했으며 이상주의자였어요”라고 고백했다. 심지어 그는 자신의 재판도 유대주의에 대한 마지막 투쟁으로 간주했다. 아이히만의 상관이던 하인리히 뮐러는 “우리에게 50명의 아이히만이 있었다면 우리는 전쟁에서 이겼을 것”이라는 말로 아이히만의 ‘실체’를 요약했다. (← 독일 역사학자 베티나 스탕네트(Stangneth·48)가 펴낸 책 '예루살렘 이전의 아이히만: 대량 학살자의 반성하지 않는 삶')

https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2014/09/30/2014093000128.html

"아렌트, 아이히만의 연기에 속았다"

아렌트, 아이히만의 연기에 속았다 나치戰犯 아이히만 미공개기록 스탕네트 책 예루살렘 논쟁

www.chosun.com

3. 또 하나의 디아스포라의 삶

49명 사망·40여 명 부상당한 비극의, "뉴질랜드 이슬람 사원서 총기 사고"에서 보듯이

"악惡의 평범성과 그 적폐적 잘못된 인식의 폐해"

1. 홀로코스트 유대인 집단 살해, 지체 혹은 정신 장애자들, 집시 동성애자들을 죽음으로 몰아 버린 사람들 ... 그들은 그들 German 세계에서는 평범한 일상의 보통 시민들이였다는 한나 아렌트의 《악의 평범성》………

2. 종교적-인종적 차별로 인한 수많은 전쟁, 붙잡힌 중국-한국의 독립운동가 등을 실험도구로 만들어 버린 <마루타의 731> 그리고 오늘날, <5.18 광주항쟁 시민들 살해자>, <다시 한국민을 지배하던 친일매국노들을 찬양하는 부역자 후손> ..., 원폭 수폭은 말할 것 없고 무기의 엄청난 발달,, 자국의 풍요? 아니지 <어떤 집단의 이익을 위해> 전쟁을 일으키거나 경제적 압박으로 인한 빈곤화를 만들어 그곳에 살고 있는 주민들에게 고통을 주는 .. 등등 .... 이게 다 평범한 동네 보통사람들이라고 ......?? .

3. 그런데, 2천년동안 나라없이 디아스포라의 삶을 살다가 <그들의 경전을 들먹이며> 그동안 쌓아올린 경제권력으로 영국과 프랑스 등의 도움을 받아 마치 영국이 호주원주민의 땅을 빼앗아 먹듯이, 서구제국들이 미국원주민의 땅을 빼앗아 먹듯이 ,, 지들이 섬기는 신이 마련해논 땅이라며 그 지역에 사는 원주민을 몰아내고 2천년이 지난 후에도 버젓이 나라를 세울 수 있는 능력의 민족이 된 .. 유대 시온주의자들 ... .

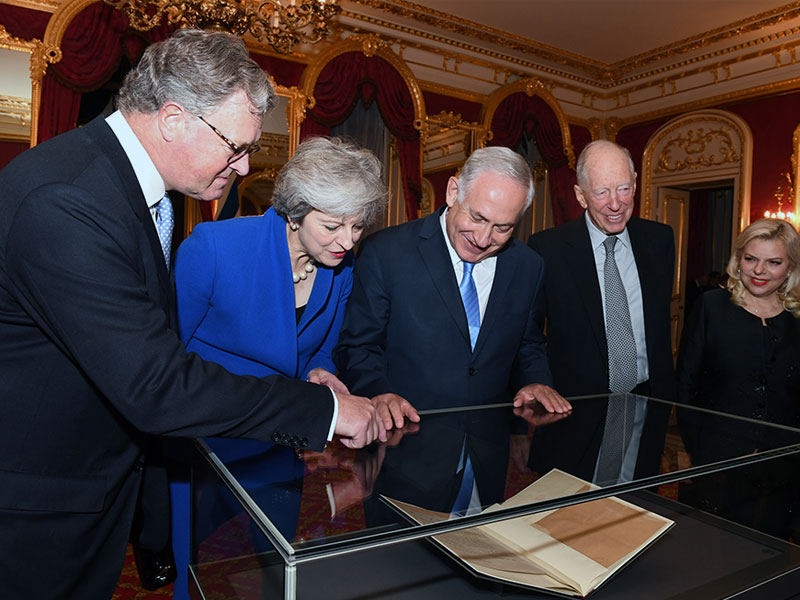

4. 벨푸어 선언(Balfour Declaration, 1917년): 이탈리아 메지치 가문을 대신한 당시 서구 제일의 자본가, 로스차일드-가문(Rothschild Family)의 지원을 받은 영국의 외무 장관 아서 밸푸어가 발표한 외교 선언이다. 팔레스타인 지방에 유대인의 국가 수립을 약속한 이 선언은 근현대 중동의 역사를 뒤흔든다.

외무장관 아서 밸푸어가 총대를 매고 적극적으로 시온주의자들을 지지하면서 밸푸어 선언은 급진전을 타고, 마침내 1917년 11월 2일 아서 밸푸어의 명의로 당시 영국 내 유대인들의 대표자 격이었던 월터 로스차일드에게 다음과 같은 편지가 공식적으로 발표된다.

로스차일드 경에게,

(Dear Lord Rothschild),

국왕 폐하의 정부를 대신하여, 시온주의자들의 염원이 담긴 다음 지지 선언문이 내각에 제출되고 승인을 받았다는 사실을 당신께 전하게 되어 기쁩니다.

(I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet.)

본 정부는 팔레스타인에 유대인의 민족적 고향을 세우는 것에 대하여 지지를 표하며 이를 성취하는 데 최선의 노력을 기울이는 한편, 팔레스타인에 거하는 비 유대인의 시민적 그리고 종교적인 권한에 대해, 또는 타국에 거하는 유대인의 정치적인 상태에 대해 아무런 편견을 갖지 않을 것입니다.

(His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country".

5. 비인간화, 비이성적인 사건들 .. 그것은 비단 1차세계대전 때문에 발생된것이 아니라 이전에도 훈족에 의한 게르만족 대이동, 십자군 전쟁.. 징기스칸의 홀로코스트의 악몽 ... 백년전쟁, 마녀사냥, 30년전쟁.. 등등의 지난날의 서구종교전쟁에 있었던 사건들이다. "나는 생각한다, 고로 존재한다." 라는 데카르트의 사상이 나왔던 그때와 달리, 20세기초에 대두되었던 것은 기독교 제국의 지배에서 자유로워지게 되었던 시대를 맞이해서였고, 그래서 시대적 세계관의 전환이 되어지고 있어 그런 사고를 자유롭게 할 수 있는 시대가 도래하였기에 사상을 펼칠 수가 있었던 것이다. 그렇지 못한 시대에 "신이 인간을 창조한 것이 아니라 인간이 신을 창조했다." 고 말하여 신학자들의 어안을 벙벙하게 만들었던 그러나 실존주의적 아나키즘 하지만 유신론자였던 막스 슈티르너 같은 학자들에 포화를 맞아 쓸쓸한 생을 맞이했던 포이에르 바흐와 달리, '영광만을 받을 그런 돼지같은 신(God)은 존재하지 않는다. 설사 존재한다 하더라도 그가 인간을 만든것에는 아무 목적이 없다' 라고 기독교 사상에서 자유롭게 "내가 존재하기에, 나는 (신神이든, 종교든, 뭐든) 생각할 수가 있다"라는 실존주의, 현존주의를 당당히 외칠 수 있게 된 것이다.

6. 유대인 아내를 끝까지 지켰던 한계상황(Grenzsituatio)의 칼 야스퍼스(Karl Jaspers), "내 언어의 한계는 내 세계의 한계를 의미한다." 고 말한 비트겐슈타인(Wittgenstein)과 같은해(1889년)에 태어나 "언어는 존재의 집이다(Die Sprache ist das Haus des Seins)." 이라 말한 피투성(被投性)의 한때 친나치였던 하이데커(Martin Heidegger), 그 두 학자에게 수학한 하이데커의 연인, 유대인 한나 아렌트(Hannah Arendt) ... 그리고 “실존이 본질에 앞선다”는 아포리즘(aphorism)으로 삶의 자유를 추구했던 샤르트르(Jean-Paul Sartre) .... 하지만 자신들의 땅에서 쫓겨나는 팔레스타인 원주민의 또 하나의 디아스포라(Diaspora) .... 야스퍼스, 하이데커, 아렌트, 샤르트르 ... 양쪽을 조정해야 하는 "끼인자"로서의 지식인, 그들은 또 하나의 디아스포라(Another diaspora) 그리고 홀로코스트(Holocaust)같은 버려진 인생들 .... 에 침묵했다. 아니 동조했는지도 모른다.

7. 친-유대적으로 보는 침탈자(侵奪者)의 관점과 반-유대적으로 보는 땅을 빼앗긴 사람들의 관점은 다를 것이다. 지금까지 그 지역 원주민들은 목숨까지 내놓으며 광복의 투쟁을하거나, <이스라엘이 전수해준>, 《또 하나의 디아스포라의 삶》을 살아가고 있다. 팔레스타인이 고향인 그들도 2천년 이 지나면 고향에 다시 돌아 올 수 있는 건지 ... 이것을 유대인 故 한나아렌트는 어찌 보았을런지... 이것은 누구의, 어느 층의 시각으로 보느냐에 따라 다르지 않을까? 그처럼 악의 평범성을 바라보는 시각도 다를 것이다. 악은, 평범한 사람이라 할지라도 그때 처해있는 시대적 상황이나, 시대적 분위기에 의한 시대적 집단지성(?)에 휩싸여서 저지를 수도 있으나, 그가 서 있는 위치와 그의 머리에 자리잡고 있는 사상과 함께 그의 의지대로 행해지는 것이다.

텔아비브 대학의 고고학자인

핀켈슈타인(Israel Finkelstein)은,

<홀로코스트 산업>, <이스라엘-팔레스타인 분쟁의 이미지와 현실> 등

한국에도 번역, 출간된 책을 통해 이스라엘을 비판해 온 저명한 학자다.

(☞관련 기사 : '시오니즘 지식권력'의 여섯가지 거짓말)

특히 <홀로코스트 산업>은 "이스라엘이 반유대주의운동을

오히려 자신들의 반인륜적인 팔레스타인 정책에 대한 비난을 잠재우는 데 활용하고 있고

홀로코스트 역시 유대인들의 잇속을 채우는 데 악용되고 있다"고 말해,

세계적인 베스트셀러가 되기도 했다.

그러나 핀켈슈타인은 이같은 학문적 입장 때문에

미국의 유대인들로부터 심한 공격을 받아왔다.

그가 재직했던 시카고 소재 드폴(DePaul)대학은

친이스라엘 성향의 단체와 교수들의 반대로

그에게 테뉴어(tenure: 종신 재직권)를 부여하지 않아 논란이 됐었다.

(☞관련 기사 : 이스라엘 비판하면 미국서 가르칠 권리도 없다?)

blog.daum.net/james_kang_2019/36

"뉴질랜드 이슬람 사원서 총기 살해사건"과 "악惡의_평범성”

(아래 글은 “필자의 생각” 항목에 올리려 했던 글이다. 50명이 사망하고, 40여명이 부상당한, 비극의 "뉴질랜드 이슬람 사원서 총기 살해사건"과 "악惡의_평범성” ... 왜곡된 선택적 차별

blog.daum.net

'나린푸실 이야기 > 철학 이야기' 카테고리의 다른 글

| 제 29강 정말 생각없이 사시겠습니까? 한나 아렌트의 도전 (0) | 2021.03.25 |

|---|---|

| 제 28강 [샤르트르 / 카뮈] 어머니 왜 날 낳으셨나요? (0) | 2021.03.25 |

| 소크라테스의 마지막 변론 : SOCRATES FINAL SPEECH (0) | 2021.03.16 |

| ■니체 사상의 후계자, 자크 데리다(Jacques Derrida,1930~2004). (0) | 2021.01.30 |

| ■《플라톤-소크라테스》,《바울-예수》,《카잔차키스-조르바》,《중국고승들-싯탈타》 (0) | 2021.01.13 |